【取材】君のため。〜震災後、愛ブヒのためのメンタルケアを学ぶ〜

東日本大震災からもうすぐ6年、いまだ13万人以上の方々が避難をされている中で、また3月11日を迎えようとしています。 犬たちも、多大なストレスを感じていたに違いありません。ストレスを少しでも軽減するために私たちにできることは何でしょうか。

「BUHI vol.19」より、犬のストレスケアについて獣医師・藤井仁美先生のインタビューをご紹介します。

目次

この記事はBUHI vol.19からの転載記事です。配信元または著者の許可を得て配信しています。

-

BUHI vol.19「守り抜く」

・「行く」 工藤朋子 3.11を越えて

・君のため。 震災後――愛ブヒのためのメンタルケアを学ぶ ・「守る」ために 「学ぶべきこと」 愛玩動物協会 平井潤子さん

・ガスパール家が震災を経験して思ったこと

・提言3.11 この災厄を経て

・あの日、あくる日。東日本大震災が発生した、2011年3月11日14時46分。あなたはどこでなにをしていましたか?

・仙台のフレンチブルドッグ、あの日、あくる日

ほか販売サイトを見る

3月11日の震災後、東京に住んでいる私のまわりでも、愛犬の様子がいつもと違うという声をよく聞きました。

余震のたびに「体をこわばらせる」、「部屋の隅で震えている」、「そばにくっついて離れようとしない」。

ひどい例では、「余震が来ると吐いてしまう」という子もいました。

被災地に比べれば…という状況の地域でも、犬たちは少なからずストレスを感じていたに違いありません。震災以外の場面でも、ストレスが続くことで病気を誘発してしまうこともあります。

ストレスを少しでも軽減するために私たちにできることは何でしょうか。

ペット行動カウンセラーであり、メンタルケアカウンセリングも行っている獣医師の藤井仁美先生に犬のストレスケアについて伺いました。

ー 3月の震災後、メンタル面が原因と思われる犬の不調で藤井先生がご存じの例はありますか?

そのために来院した患者さんの数はそんなには多くなかったのですが、狂犬病の予防接種やフィラリアの検査で来院した方と話していると、一時的に調子を崩していた子は結構いたようですね。

嘔吐、下痢、血便などの消化器症状が一番多く見られました。他には、室内で粗相をするようになったとか、落ち着きがなくなったとか。

ー 犬も地震によって恐怖を感じるのでしょうか?

JordanDinchev/shutterstock

犬にとっては、おそらく揺れることが怖いという意識はそんなにないと思います。それよりも、飼い主さんの反応や行動に影響されている場合が多いですね。

地震のときに飼い主さんが「キャー!」と叫んだり、ものすごく怯えていたり。そんな姿を見た犬は「何か大変なことが起きている!」と緊張し、ストレス症状となって現れるのではないかと考えられます。

飼い主さんが特に怖がりだったり、神経質な場合のほうが犬もより過敏になってしまう傾向はありますね。ですから、犬の様子を見るのと同時に、飼い主さんの話をよく聞いて、不安を取ってあげることが先決です。

ー たしかに我が家でも、揺れたときに私が「アッ!」などと声を出すと犬も慌てていましたが、私が何の反応もしないときは気にせず寝てましたね。あと、飼い主さんが落ち着いていたとしても、今回の震災では緊急地震速報の影響がとても大きいですね。あの独特の音。人間だって聞くとドキッとしますよね。

実際にクリニックに来た飼い主さんに聞いてみると、もともと雷や花火など大きな音に対して過剰に恐怖反応を示す子の方が、余震時のストレスも大きかったようでした。

でも、地震速報は突然鳴るものだし、防ぎようもないので、そんなときはリラックスさせるトレーニングをするといいですよ。トレーニングといっても、オスワリやフセを教え直すだけ。

地震速報が鳴ったら呼び寄せて、そばに来たらオスワリやフセをさせ、できたら「いい子!」と褒めて、おやつをあげます。オスワリやフセは、気持ちがある程度落ち着かないとできませんから、そうすることで少しでも早く緊張状態からリラックスさせてあげることに。

これを繰り返すことで、「拮抗条件付け」といって、怖いことを連想させる刺激を、良いことを連想させる刺激に変えることができます。

ー 呼んだらすぐに来る癖がつくことで、愛犬の身も守ることにもつながりますね。

ただ、怖がっている子を抱っこしてなだめてあげるのもいいけれど、あまりなだめすぎるのは逆効果です。怖がれば抱っこしてもらえると思い、余計に怖がるようになるし、飼い主さんがそばにいてあげられない時には不安や恐怖をより強く感じてしまいます。

また、お仕事をされている方は留守番をさせるのが心配で、出かけるときにいつも以上に声をかけ過ぎたり、帰ってきたときに過剰に可愛がるのも、留守中の不安を増大させてしまいます。普段と変わらない態度を心がけることが大切です。

ー ストレス症状というものは自然に治まるものなのですか?

tsik/shutterstock

それは、その子の性質にもよりますね。その状況にだんだんと慣れてしまって平気になる場合もあるし、ストレス状態が続いて症状が悪化してしまう場合もあります。

消化器症状がある場合はまずその治療をして、飼い主さんに行動のアドバイスをして、それでも治らないようであれば、カウンセリングでもっと詳しく原因を探り、対処していくことをおすすめします。

あと、緊張を緩和するには、バッチフラワーのレメディを使ってみるのもよいでしょう。レスキューレメディという5種類のレメディをブレンドしたものがあるのですが、これは、怯え、恐怖、不安、興奮、緊張などといったマイナスのストレスがかかっている場合に使用し、リラックスへと導きます。

液体ですので飲み水に混ぜて飲ませたり、空間にスプレーしたり。人間も犬も同じものを使えるので、飼い主さんも飲むことができますしね。1本あるととても便利なレメディです。

ー 災害時以外にも緊張状態になる場面は多々あるので、そういうものを常備しているといいかもしれませんね。ところで、ストレスは犬の行動にどのような形で現れることが多いですか。

woottigon/shutterstock

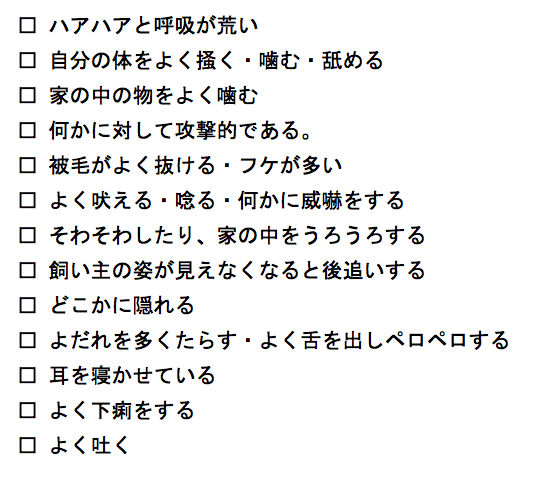

人間と違って、犬は言葉で自分の気持ちを表現できません。その代わりに行動でストレスサインを送ります。

私が勤務しているGREEN DOGクリニックは、トリミングサロンとペットグッズ販売店舗も併設しているので、そちらにいらっしゃったお客様との会話のなかで、「ちょっと気になることがあって」というときには、ストレスサインのチェックシートをお渡ししています(別表参照)。

このチェック項目のなかには病気がもとになっている可能性のあるものもありますので、まずは、病気が原因のものかどうかを見極めることが重要。

そのうえで、チェック項目をもとにアドバイスを行ったり、一般診療とは別に行っているメンタルケアカウンセリングをおすすめすることもあります。

ー メンタルケアカウンセリングはどのような手順で行われるのでしょうか?

まず、問診票に記入をしてもらいます。家族構成、生活環境、生活パターン、生まれてから現在までの歴史、トレーニング経験の有無、散歩や遊びの内容など。この問診票の中に答えがあることが多いですね。

飼い主さん自身も記入しているうちに、「もしかして、これが原因ですかね?」と気づくことも多いですし。

ー たしかに、書くことによってあらためて意識することってありますね。その後、それをもとにカウンセリングをする訳ですね。

Petr Kazilek/shutterstock

はい、1時間〜1時間半くらいお話しして、その後、治療方針の説明をします。カウンセリングでは、ストレスサインやその原因となる刺激、強化子について探ります。

強化子とはストレスを維持しているもの。たとえば、震災に関していえば、飼い主さんが地震を怖がって散歩に連れて行かなくなった、飼い主さんが過剰に構い過ぎるといったことが強化子にあたります。

そして、身体的症状があればその治療をしたうえで、行動治療、行動修正、環境整備などについて飼い主さんの協力を求めることになります。トレーナーによるトレーニングをすすめることもあります。

後日、カウンセリング内容をまとめたものをレポートとして作成してお渡しし、2週間〜1ヶ月後にフォローの電話かメールをして状況確認。必要があれば、再カウンセリングを行います。

ー お薬は処方されるのですか?

hedgehog94/shutterstock

その子の精神的症状に応じて、レメディ、ハーブ、サプリ、精神安定剤など適切なものをおすすめしています。

レメディは先ほどもお話したレスキューレメディがファーストチョイスとして使いやすいですが、状況に応じて、シングルレメディを使うこともあります。

ハーブは粉末状かチンキという液体状のもの。高まった神経を緩和させるバレリアンを使うことが多いですね。サプリは牛乳に含まれているカゼインという成分のジルケーンやGABAなどを使用しています。

レメディとハーブは普通にショップで買えますが、サプリに関しては処方食の扱いになります。

精神安定剤はできれば使いたくないという飼い主さんもいるでしょうが、獣医師の指示に従って正しく使えば、犬が楽になり行動治療がうまくいくこともあります。

ー カウンセリングに訪れる方の相談内容で多いものは何ですか。

一番多いのは吠えることですね。人に対してだったり、他の犬に対してだったり。他には、唸る、攻撃性があるなど。噛みつくという場合はトレーナーの範疇に入ることが多いです。

また、病気の背景にメンタル面が影響している場合も多いので、クリニックに診察にきた患者さんで、皮膚疾患、てんかん、膀胱炎、胃腸障害などの場合にカウンセリングをすすめることもあります。背景に隠れているものを探ることで、改善の手助けになりますからね。

ー なるほど、そういった点はクリニックとカウンセリングが併設しているメリットといえますね。ところで、藤井先生は現在のクリニックに勤務する前、イギリスで暮らしていらしたとのことですが、イギリスと日本のペット事情の違いについて、特徴的なことは?

Tyler Olson/shutterstock

まずは、環境の違いですね。イギリスの公園では犬連れの人のほとんどがノーリードです。犬が迷子にならないように、人に迷惑をかけないように訓練するのが当たり前で、そうやって、犬との暮らしを守ることが常識となっています。あとは、動物福祉に関する考え方でしょうか。

イギリスは動物福祉の先進国ですが、2006年に最新の動物福祉法が制定され、向こうで通っていた大学の授業でもこのことが重点的に取り上げられました。

新しい動物福祉法の最大の特徴は、飼い主およびその動物に関わる人すべてが、動物の幸せな生活を保障し、彼らが生きていくうえで必要である条件を備えた適切な飼い方をする義務を持っていて、それを怠った場合、罪に問われるという点です。

それまでは動物たちが「実際に虐待されて」初めて摘発されていましたが、改定後の法律では「動物の虐待や苦痛を未然に防ぐ」ことを目的としています。

こういった苦痛が実際に起きていなくても、現在の状態で飼い続けたら間違いなく苦痛や病気の原因になるだろうと予測される場合も、罪を問われることになります。

そして動物に関わる人とは、飼い主だけではなく、一時的に代わりに面倒を見る人、その動物についてアドバイスをする人たちも含まれます。

ー その法律は、どのように取り締まられているのでしょうか?

Nick Starichenko/shutterstock

イギリスにはRSPCA(Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals=王立動物虐待防止協会)という団体があります。

RSPCAは1824年に設立された慈善団体で、運営資金は全て寄付によって賄われています。ここに所属するインスペクターと呼ばれる調査官が、一般市民の通報やパトロールによって、現場を調査します。いわゆるアニマルポリスですね。

犬猫、小動物などのペットから野生動物、畜産動物まで全ての動物を対象としており、その活動範囲は、動物福祉に関する法の執行、遺棄された動物の里親探し、野生動物救助、各種のキャンペーン活動と幅広く、多数のシェルターも所有しています。

ー なるほど。日本ではNPOなど、個々の団体の活動はありますが、動物愛護法についてそこまで厳しく取り締まる仕組みというものがないですね。

日本とイギリスの両方で獣医学を学んで気づいたことは、日本では、動物福祉に関する知識を大学時代に学ぶことはほとんどなく、獣医師の職に就いた後もその知識を深める機会はないということです。

イギリスでは講義のなかで動物福祉について多くの時間が費やされ、実際に罰則を受けた判例などをもとに勉強しますからね。

ー 今回の震災後の動物たちへの対応を見ても考えさせられるところが多かったですし、日本は動物福祉に関してだいぶ遅れているといえるんでしょうね…。では最後に、今後またいつどこで起こるとも限らない災害に備えて、愛犬のストレスを軽減させるために、私たち飼い主が準備しておくべきことは何でしょうか。

Elena Itsenko/shutterstock

絶対やっておくべきなのは、クレートトレーニングです。災害が起き、避難所生活を送る場合も、やむを得ず動物病院や保護施設などに預けなければならなくなる場合も、基本はクレート(またはケージなど)の中で過ごすことになります。

もし、今まで一度もそういったものの中で寝たことのない犬は、非常に大きなストレスを感じることになるでしょうし、大きな声で吠えたり、出してもらいたくて1日中ドアを引っかいたりするでしょう。ゆっくり眠ることもできず、睡眠不足から体調を崩す子も出てくるでしょう。

実際、動物病院に入院中、病気を治しているにもかかわらず、ストレスで精神的にダメージを受けてしまう子たちがいます。そのほとんどが家で一度もそういう場所に入れられたことがない子です。

飼い主さんと一緒に寝ていたり、留守番中も好きな場所で寝ているという子は、この機会にぜひクレートトレーニングを始めてください。

そういう子ほど、中にずっといられるようになるまでに長い時間がかかります。ゆっくりゆっくり馴らしていかなくてはいけません。愛犬を守るために、今できることを少しずつしてあげてください。

犬のストレスサイン

(藤井先生が使用しているチェックシートから一部抜粋)

◆藤井 仁美

獣医師、獣医行動診療科認定医、ペット行動カウンセラー

代官山動物病院/自由が丘動物医療センター 行動診療科

<経歴>

1990年 東京農工大学卒

2001年 英国応用ペット行動学センターにて研修、公認資格を取得

2007年 英国サウサンプトン大学院にて動物行動学を専攻

2009年 上記大学院の伴侶動物行動カウンセラーのディプロマを取得

2013年 獣医行動診療科認定医の資格を取得

こちらの記事もチェックしてみてください。

おすすめ記事

-

【取材】ロッチ中岡〜そのフレブル愛、ガチ中のガチ。隠れブヒラバーが語る、細かすぎる魅力とは〜【前編】

みなさんが愛犬家ならぬ“愛ブヒ家”として思い浮かぶ芸能人といえば、草彅剛さん、レディー・ガガさんなど、フレブルを飼っている方が多いと思います。が、ロッチ中岡さんも、じつは大のフレブルラバーだというのをご存知ですか? フレブルを飼っていないのにもかかわらず、中岡さんのインスタグラムを覗くと、たくさんのフレブルアカウントがフォローされていて、わが『FRENCH BULLDOG LIFE』モデルのnicoやトーラスも、その中の一頭。

そんな中岡さんに、フレブルの魅力を語っていただきました。そのブヒ愛っぷりは、思ってた以上! ガチ中のガチでした!?

取材 -

【取材】9歳で脳腫瘍を発症し「4年7ヶ月間」生存。フレンチブルドッグ・桃太郎の奇跡と軌跡

愛犬が「脳腫瘍」と診断されたとき、言葉にできない絶望感を味わうことと思います。筆者も脳腫瘍で愛犬が旅立ったひとり。だからこそ、どれほど厄介で困難な病気かを理解をしているつもりです。「発症から1年生存すれば素晴らしい」とされるこの病気。

ところが、フレンチブルドッグの桃太郎は9歳で脳腫瘍を発症し、なんと4年7ヶ月間も生き抜いたのです。旅立ったときの年齢は13歳と11ヶ月、レジェンド級のレジェンドでした。さらには、治療後3年間は一度も発作が起きなかったといいます。

この事実はフレンチブルドッグだけでなく、脳腫瘍と闘う多くの犬たちに勇気と希望を与えるに違いありません。桃太郎のオーナーである佐藤さんご夫婦に、治療の選択やケアについて詳しくお話しをうかがいました。

取材 -

【取材】上沼恵美子さん「もう一回だけ抱きしめたい」愛犬ベベとの12年間

運命の子はぼくらのもとにやってきて、流れ星のように去ってしまった。

その悲しみを語ることはなかなかむずかしい。

けれども、ぼくらはそのことについて考えたいし、泣き出しそうな飼い主さんを目の前にして、ほんのすこしでも寄り添いたいと思う。

その悲しみをいますぐ解消することはできないが、話をきいて、泣いたり笑ったりするのもいいだろう。

こんな子だった、こんなにいい子だった、ほんとうに愛していたと。

ぼくらは上沼恵美子さんのご自宅へ伺って、お話をきこうと思った。

取材 -

【中川大志インタビュー】エマは犬ではなく、大切な娘です。国宝級イケメンが愛犬のフレンチブルドッグと一緒に登場

『FRENCH BULLDOG LIFE』に国宝級イケメン登場! 俳優の中川大志さんが、愛犬であるフレンチブルドッグのエマちゃん(2歳の女の子)にメロメロとの情報を聞きつけ、中川さんを直撃。そのフレブル愛をたっぷり語っていただきました。他のフレブルオーナーさん同様、濃すぎる親バカエピソードが次から次へと飛び出しました。

取材 -

【取材】川口春奈と愛犬アムのやさしい世界。ー大人気女優は生粋のフレブルラバー

いまをときめく人気女優が、フレンチブルドッグラバーであるという事実。

そうです、その人は川口春奈さん。

アムちゃんというパイドの女の子と暮らしています。

話を聞けば聞くほど、そして春奈さんとアムちゃんのやりとりを目の当たりにするほどに、そのフレンチブルドッグ愛がわたしたちのそれとまったく同じであることに、なんだかうれしくなってしまったのでした。

春奈さんとアムちゃんのすてきな暮らしを、BUHI編集長の小西がいつくしみながら、切り取らせていただきます。

取材 -

【スペシャル対談】愛犬の旅立ちと供養。霊感がない人も「愛犬の成仏」を知る方法!?【シークエンスはやとも×PELI】

愛犬の旅立ちは、誰もが目を背けたくなるもの。けれど事前に知っておくこと、考えておくことで、救われることがたくさんあります。

今回は、お盆スペシャル企画。世間が認めるほどの霊視能力をもつお笑い芸人「シークエンスはやとも」さんに、愛犬の旅立ちや供養についてインタビュー。

インタビュアー兼対談相手は、大の犬好きで心霊分野の知識にも長けているPELIさん。

「愛犬が旅立ったあと、ベッドやおもちゃはどうすればいい?」「お骨はどうするべき?」「お花やお線香は喜んでくれる?」

さらには、霊感がない人でも愛犬が成仏したことを知る方法まで。

お笑い芸人だからこそ暗くなりすぎない、むしろ心がスッと軽くなる。

永久保存版のスペシャル対談です!

対談 -

【取材】千原せいじ「また会う約束を」―動物専門僧侶として伝える、希望の葬儀

お笑いコンビ「千原兄弟」のツッコミを担当する、千原せいじさん。

今年で結成35周年を迎え、芸人としての活躍も目覚ましい中、2024年5月に動物専門僧侶になり世間を驚かせました。

僧侶としての名は「靖賢(せいけん)」。

当時54歳という年齢にして、なぜ動物専門僧侶という道を選んだのか。

また、愛犬の旅立ちとどのように向き合うべきなのか。

「動物専門僧侶」という立場で、お話しをうかがいました。

取材 -

諦めかけた命。あれから2年、フードを変えたら15歳の今もお散歩大好きなフレンチブルドッグに!

今日は15歳の愛ブヒと暮らす、編集メンバーの実体験。

愛ブヒは二年前からすべてのフードが合わなくなり体重が激減。検査をしても異常はなく「年齢のせいですね…」と言われてしまいました。

もう諦めるしかないのかな…そんなとき、我が家に届いたのが「THE fu-do(ザ・フード)」の試食品でした。

そして「THE fu-do(ザ・フード)」を食べつづけて二年、愛ブヒは15歳になり、今も元気にお散歩をしています。

今回は、二年前の絶望から今までを包み隠さず、時系列でお話しさせていただきます。

-

【イベントレポ】5,000頭のフレンチブルドッグと7,000人が集まった「フレブルLIVE2024」の全貌!

11/9(土)-10(日)の二日間にわたって開催された『French Bulldog LIVE 2024(フレブルLIVE)』。

今年はのべ5,000頭のフレンチブルドッグと7,000人のフレブルオーナーが集まりました!

day1の司会はフレブルラバーのロッチさん。day2の音楽フェスには世代ど真ん中のPUFFYが出演するなど、例年以上に豪華なラインナップ。

北は北海道、南は鹿児島県から。全国のフレンチブルドッグが一堂に会した「フレブルLIVE2024」の模様を、詳しくお届けです!

最後には2025年の情報もありますので、要チェックでございます!

フレブルLIVE -

【前売りチケット販売開始!】フレブルLIVE 2025は、11/8(土)9(日)開催!スチャダラパーによるテーマソング制作も決定

『French Bulldog LIVE 2025(フレブルLIVE)』の開催は、11/8(土)-9(日)の2days!

お得な前売りチケット、いよいよ販売スタートです!

さらに今年はビッグニュースが。

なんと、ヒップホップグループ「スチャダラパー」がフレブルLIVEのテーマソングを制作してくれることになりました!

テーマソングの情報やお得な前売りチケットの販売情報など、内容盛りだくさんでお送りしていますので、最後までお見逃しなく!

フレブルLIVE

特集

-

フレンチブルドッグの性格/基本情報

からだの特徴や性格、歴史など基本的なフレブル情報をご紹介!

-

子犬/はじめてのフレンチブルドッグ

フレブルビギナーの不安を解消!迎える前の心得、揃えておきたいアイテム、自宅環境、接し方などをご紹介

-

フレブル病気辞典

獣医師監修のFrenchBulldogLifeオリジナル病気辞典。愛ブヒを守るための情報満載

-

フレブルライフ ストア

本当にいいものだけを、厳選紹介。FBLの公式オンラインストアです

-

French Bulldog LIVE⚡️2025 (フレブルLIVE)

-

【特集】シン・スキンケア

-

【特集】レジェンドブヒの肖像ー10歳を超えて

10歳オーバーの元気なブヒを取材し、長寿の秘訣を探る。

-

【特集】5歳からのミドルシニアLIFE

ご長寿ブヒをめざすヒントがここに!

-

【特集】編集部厳選!本当に使えるドッグギア

フレブルと暮らす編集部が、自信をもって紹介したいアイテムとは!?

-

【特集】もしものときの名医名鑑

ヘルニアやガンなど、その道の名医たちを独占取材!

-

【特集】永遠の選択。フレンチブルドッグ専用「THE fu-do(ザ・フード)」

-

【特集】わたしは、愛ブヒのリーダーになるのダ。

プロドッグトレーナーが、リーダーになるための秘訣を解説!

-

虹の橋

愛ブヒが虹の橋へ向かう準備をするための場所

-

フレブル里親/保護犬情報

French Bulldog Lifeでは、保護犬を一頭でも多く救うための活動支援をしています。

アマゾンを見る

アマゾンを見る

楽天市場を見る

楽天市場を見る