フレンチブルドッグと膿皮症─原因・タイプ・再発予防まで【日本一詳しく解説!】

フレンチブルドッグは、皮膚のトラブルを非常に抱えやすい犬種。特に注意すべき疾患が「膿皮症(のうひしょう)」です。

今回は、なぜフレンチブルドッグが膿皮症になりやすいのか、どのような症状・タイプがあるのか。さらには、西洋医学・東洋医学・自宅ケアの観点から取るべき予防策まで。

あらゆる信頼性の高い獣医療文献・研究をもとに徹底的に解説!

フレンチブルドッグと暮らす全てのご家族に届いてほしい、専門的な記事になっています!

かなり読みごたえがありますが(笑)、それだけの価値を保証します!

目次

膿皮症を引き起こすメカニズムとは?【フレンチブルドッグの体質に根差した理解を】

フレンチブルドッグが膿皮症になりやすいのは、単に「菌がいるから」ではありません。

問題の本質は、皮膚の構造と体質、免疫系、さらには飼育環境と生活リズムの「かけ算」にあります。

フレンチブルドッグがもつ先天的な皮膚バリアの弱さ、アレルギー要因、皮脂の多さなど。

これらが細菌を増殖させ、さらに菌を定着させる環境を作ってしまうのです。

まずは膿皮症のメカニズムを解き明かしながら、「なぜフレンチブルドッグは膿皮症になりやすいのか」…核心に迫ります!

1. 皮膚バリア機能が破綻しやすい!

フレンチブルドッグの皮膚は、他の犬種に比べても「薄い」のが特徴。

さらにしわが深いため通気性が悪く、蒸れやすい構造をもちます。

また、しわの中で皮膚が常にこすれ合うことでバリア機能が傷つきやすく、皮膚炎や傷が起きやすい状態に。

フレンチブルドッグは「カラダに水分を保つ力」も弱いため、乾燥や摩擦により、簡単にバリアが壊れてしまうのです。

2. ブドウ球菌が異常増殖しやすい!

Godhand01/shutterstock

フレンチブルドッグは皮脂の分泌が多く、顔や首のしわ・耳の中・足の指間など、皮脂と湿気が溜まりやすい特徴があります。

この皮脂と湿気の環境下では、膿皮症の主な原因である「犬表皮ブドウ球菌(以下:ブドウ球菌)」が急激に増殖しやすくなるのです。

しかもこのブドウ球菌の性質が厄介でして…

背中やお腹など、被毛の少ない部位に定着しやすく、慢性化の一因になってしまいます。

3. 免疫が安定しにくい体質!

HenriqueWestin/shutterstock

フレンチブルドッグは遺伝的にアトピーになりやすい体質をもっています。

遺伝的要因のため仕方のないことですが、これが結果的に「良い菌と悪い菌のバランスを崩し、膿皮症を悪化させる」ことにも繋がっているのです。

つまり、皮膚に対しては強く反応して赤みや痒みを起こすのに、肝心の細菌をやっつける免疫の力が弱いため、炎症は起きるのに菌は残り続けてしまう──。

そんなチグハグな免疫反応が、膿皮症をこじらせる原因になっています。

また、ホルモンバランスが崩れやすい体質でもあり、高齢期の甲状腺機能低下や副腎機能異常が、免疫抑制を招いて皮膚病の悪化を引き起こすケースも少なくありません。

さらにステロイドの長期投与や、持病による免疫抑制も感染の原因となっています。

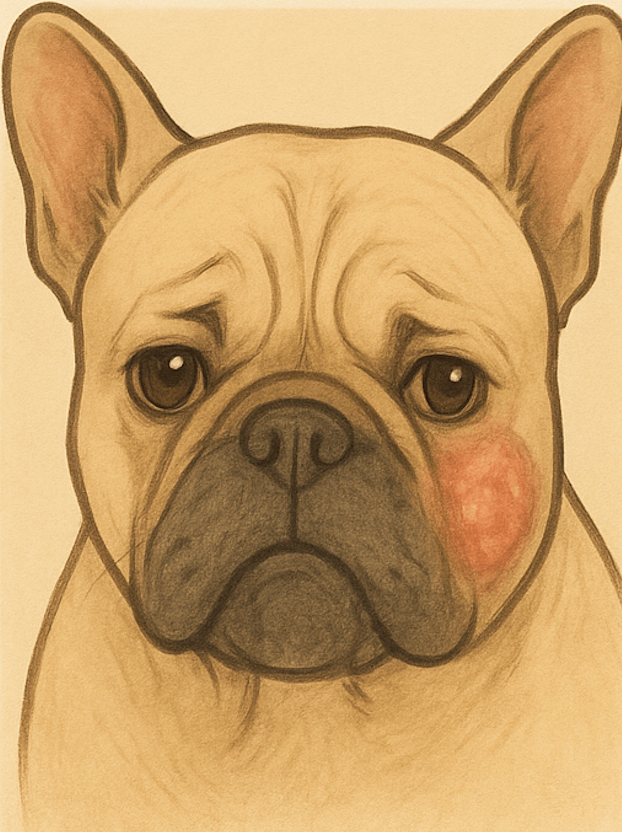

膿皮症のタイプ分類と症状の違い【フレンチブルドッグに多いタイプを徹底分析】

「膿皮症」とひとくくりにされがちですが、実は膿皮症の中でも「レベル」があることをご存知でしょうか。

それによりケアの仕方も変わってきますので、覚えておいて損はありません。

今回は、特にフレンチブルドッグに多く見られる膿皮症の「3タイプ」について、レベル別にご紹介します。

【レベル1】表面性膿皮症(最も軽度)

・発症部位:

角質層など皮膚のごく表面

・症状:

赤み、湿り気、かさぶた、しわ部や皮膚のこすれやすい部位に多発

・好発部位:

顔のしわ、脇の下、内股、首周り

・治療の難易度:

軽度。適切な洗浄と乾燥、軟膏などで数日〜1週間ほどで改善

・ポイント:

発見が早ければ家庭ケアで完結するが、放置すれば進行しやすい

【レベル2】表在性膿皮症(中等度)※フレブルに多い!

・発症部位:

毛穴や表皮に菌が侵入

・症状:

膿疱、小丘疹、表皮コラレット(輪っか状の脱毛)、中程度の痒み

・好発部位:

腹部、側胸部、背中など被毛の少ない部位

・治療の難易度:

抗菌薬・薬用シャンプーの併用が基本。再発率が高く、体質管理が重要

・ポイント:

フレブルの中で最も多いタイプ。アトピーや食物アレルギーとの関連も深い。

【レベル3】深在性膿皮症(重度)

・発症部位:

真皮層や皮下組織

・症状:

腫れ、熱感、瘻孔(膿の出口)、膿瘍形成、痛み、全身倦怠

・好発部位:

顎、指間、足の付け根など摩擦・刺激が多い部位

・治療の難易度:

重度。長期の抗生物質投与や外科的処置が必要になることも

・ポイント:

慢性化・再発傾向が強く、原因疾患の精査(ホルモン異常など)が不可欠

年齢別リスクと注意点【フレンチブルドッグの成長段階ごとの注意点】

またフレンチブルドッグは、年齢によって皮膚トラブルの内容が大きく変化します。

特に膿皮症に関しては「子犬期/成犬期/老犬期」など、段階ごとに異なるリスクが存在します。

それぞれのライフステージに応じた知識とケアが求められますので、年齢別に見られる膿皮症の特徴と対策を整理しておきましょう!

子犬期(〜1歳)

・理由:

免疫系が未発達で、皮膚の防御力が不完全

・特有の病態:

子犬特有の膿皮症やニキビダニ症が多く見られる

・ケアのポイント:

頻繁な洗浄よりも「保湿+清潔+観察」が重要

成犬期(1〜7歳)

・理由:

最も活動的でアレルゲンとの接触が増え、アトピー・アレルギー発症が多い

・特有の病態:

顔まわり・脇・首・腹部などに繰り返す表在性膿皮症

・ケアのポイント::

フードの見直しや毎日のケアが大切。掻き壊し悪化した場合は、薬の併用も検討すべき

高齢期(7歳〜)

・理由:

内分泌異常(甲状腺機能低下、クッシング)、免疫老化が重なる

・特有の病態:

深在性膿皮症が治りにくく慢性化しやすい

・ケアのポイント:

血液検査で基礎疾患の早期発見を。代謝や皮膚再生速度の低下にも注意。

薬を与えたくない場合は、ドッグフードの見直しやサプリ、漢方の併用で緩和することも。

西洋医学・東洋医学から見るケアアプローチ【症状レベルに応じた治療の判断基準】

Olena Yakobchuk/shutterstock

ここからは、西洋医学と東洋医学の両観点からできる膿皮症の治療と予防法をご紹介。

大きな考え方としては、

西洋医学=対処療法

東洋医学=体質改善

と考えていただいてOK!

膿皮症の症状に合わせ、先生と相談しながら両方を取り入れて再発防止、慢性化対策に繋げましょうね。

■ 西洋医学のアプローチ(重症度別の治療指針)

Hryshchyshen-Serhii/shutterstock

膿皮症の治療では、症状のレベルに応じて使用する薬の種類や強さが大きく異なります。

以下は、膿皮症のレベルに合わせた代表的な対処法です。

【レベル1】表面性膿皮症(軽度)

薬用シャンプーによる洗浄や軟膏の塗布が基本。軽度なため、薬の使用は最小限にとどめ、皮膚バリアの回復を優先。

【レベル2】表在性膿皮症(中度)

抗生物質の短期間投与+シャンプー療法が中心。再発する場合は、アトピーやアレルギーの存在を疑い、アポキルやサイトポイントの導入が検討されます。

【レベル3】深在性膿皮症(重度)

長期の抗生物質治療が必要。痛みや炎症が強い場合にはステロイドを併用するケースもありますが、副作用リスクを踏まえ、必ず獣医師の管理下で使用します。

※アポキルやサイトポイントは“即効性はあるが根本治療にはならない”ため、慢性化の兆しがあるケースでは体質改善と並行しての使用が重要です。

■ 東洋医学のアプローチ【漢方による体質別ケアの具体例】

Light-Stock/shutterstock

フレンチブルドッグの膿皮症に対する東洋医学では、「その子がどんな体質で、何が原因で湿疹が出ているか」を見極めることが重要です。

以下に代表的な漢方薬とその適応体質をまとめました!

十全大補湯(じゅうぜんたいほとう)

体力低下が目立つタイプに。免疫力や回復力の底上げをサポート。

温清飲(うんせいいん)

皮膚が赤く炎症しやすく、体に“熱”がこもっているタイプに。アレルギー体質の子に使われることも多い。

黄連解毒湯(おうれんげどくとう)

皮膚に強い痒みや化膿が見られる場合、炎症・毒熱を取り去る処方。

消風散(しょうふうさん)

痒みを伴う湿疹が全身に広がるタイプに。風邪や熱と湿が混ざった状態に用いる。

防風通聖散(ぼうふうつうしょうさん)

脂っこい食事や肥満による“湿熱”が皮膚に表れた子に適応。

そのほか、鍼灸治療による免疫調整・血流促進・痒みの軽減・皮膚代謝と自浄作用の向上を目指す治療法もあります。

自宅でできる膿皮症の再発予防【フレブル専用設計の生活術】

さて、ここからは自宅でできる予防策!

フレンチブルドッグの膿皮症は、再発の多さが最大の課題なのです。

薬だけでは限界があるからこそ、家庭での予防ケアが非常に重要になります。

特に、皮膚にこもる湿気、体のしわに潜む汚れ、過剰なシャンプーなど…

日常の些細な行動が、膿皮症を引き起こす要因になります。

日々のスキンケアから食事内容、住環境まで、フレンチブルドッグに特化した再発防止の実践策を解説です!

①カラダの隅々まで、清潔と保つこと!

何より大切なのが、カラダを清潔に保つこと。

アクティブなフレンチブルドッグは、自分のオシッコを踏んで歩き回り、それがベッドに付着して菌が繁殖したり…

お散歩で持ち帰った菌が自宅に撒き散らされ、そのまま生活して繁殖したり…

清潔を保っているようで、「見えない菌」が充満しているケースが多いのです。

★「拭き残しNG」を徹底しよう!

大事なのは、足の裏や指の間など、「拭き残し」がないようにすること。

洗い流さないシャンプーや、赤ちゃん用のおしり拭きも大活躍しますよ。

お部屋に関しては、掃除機だけでなく小まめに床の水拭きをするのも効果的です!

[要注意!]シャンプーのしすぎで重症化するケースも

Vershinin89/Shutterstock

膿皮症の症状によっては、獣医師推奨の薬用シャンプーを使っている方も多いはず。

でも、これが原因で悪化するケースが頻発しているのです…。

注意すべきは、薬用シャンプーの過剰使用や洗いすぎが逆効果となることがあるという点。

皮膚に必要な皮脂や常在菌まで洗い流してしまうと、かえってバリア機能が低下し、乾燥や炎症の原因になります。

特に毎日のような頻度での洗浄は避け、週1〜2回を目安に皮膚の状態を観察しながら調整しましょう。

皮膚が赤く乾燥している、フケが多いなどの兆候がある場合は、シャンプーの頻度と成分を見直すことが重要です。

②信頼できるドッグフードを選ぼう!

獣医師のアドバイスや、今までの経験を踏まえると「内側からのケア」が何より重要だと実感しています。

フレンチブルドッグに足りない栄養素をカバーし、彼らの体質にあったドッグフードを選ぶだけで膿皮症が完治するケースも少なくありません。

無添加(保存料・着色料フリー)やヒューマングレードは当たり前。

「高品質なタンパク質、オメガ3、ビタミンC」など、フレンチブルドッグに欠かせないものが含まれていることも大切な要素です。

できれば、フレンチブルドッグの体質に合わせた栄養設計になっているのがベター。

フードチェンジを恐れず、まずは試してみるフットワークの軽さが愛ブヒを救うことも!

③生活環境を整えよう!

Laci_10/shutterstock

自宅を清潔に保つことだけでなく、風通しの良い環境や温度・湿度管理を見直すだけで、膿皮症が緩和するケースもあります。

気温と湿度は、以下を意識してみましょう!

室温:20〜23℃

湿度:50〜60%

※あくまでも参考数値です。寒がりさんやパピー、シニアたちは愛ブヒの様子を見ながら調整してくださいね

【編集部経験談】引っ越しを機に、膿皮症が完治!

ここで、2年間膿皮症が治らなかった編集メンバーの愛ブヒのお話しを。

愛ブヒが4歳のとき、膿皮症を発症。なんと2年以上にわたり治療を続けても改善しない状況が続きました。

抗菌薬や薬用シャンプー、サプリメントなど様々なアプローチを試みたものの、効果は一時的。

ところが引っ越しをしてケージレスの生活に切り替えた途端、皮膚の赤みが落ち着き始め、3ヶ月後には完治したのです!

その後、再発もしていません。

かかりつけ医に質問したところ、膿皮症が治った原因はこの3つかもねと言われました。

[1]ストレス軽減による免疫バランスの正常化

ケージ生活によるストレスがなくなり、副交感神経が優位になったことで、免疫反応が整った可能性がありそう。

[2]皮膚摩擦の減少

ケージで同じ姿勢を強いられることで発生していた摩擦や湿気が軽減した可能性あり。

[3]自宅の通気性と衛生状態の改善

開放的な環境により、皮膚の蒸れが軽減され、細菌の繁殖が抑制された。

膿皮症がなかなか治らないとき、薬やスキンケアに目が行きがちですが、「住環境」も見直すべき重要な要素なのかもしれません。

愛ブヒの皮膚は「見えない内臓」の鏡

Kuznetsov-Alexey/shutterstock

膿皮症は単なる皮膚病ではなく、体質・生活環境・免疫の乱れが複雑に絡む「全身のバランス崩壊のサイン」。

とくにフレンチブルドッグにおいては、この皮膚疾患は避けて通れないテーマです。

だからこそ、見た目だけでなく内側から「守ってあげる」ケアが必要だと考えています。

フレンチブルドッグと膿皮症の理解を深め、家族みんなで「皮膚トラブルに強い愛ブヒ」を目指しましょうね!

\お肌に関する情報満載!/

おすすめ記事

-

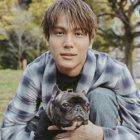

【取材】ロッチ中岡〜そのフレブル愛、ガチ中のガチ。隠れブヒラバーが語る、細かすぎる魅力とは〜【前編】

みなさんが愛犬家ならぬ“愛ブヒ家”として思い浮かぶ芸能人といえば、草彅剛さん、レディー・ガガさんなど、フレブルを飼っている方が多いと思います。が、ロッチ中岡さんも、じつは大のフレブルラバーだというのをご存知ですか? フレブルを飼っていないのにもかかわらず、中岡さんのインスタグラムを覗くと、たくさんのフレブルアカウントがフォローされていて、わが『FRENCH BULLDOG LIFE』モデルのnicoやトーラスも、その中の一頭。

そんな中岡さんに、フレブルの魅力を語っていただきました。そのブヒ愛っぷりは、思ってた以上! ガチ中のガチでした!?

取材 -

【取材】9歳で脳腫瘍を発症し「4年7ヶ月間」生存。フレンチブルドッグ・桃太郎の奇跡と軌跡

愛犬が「脳腫瘍」と診断されたとき、言葉にできない絶望感を味わうことと思います。筆者も脳腫瘍で愛犬が旅立ったひとり。だからこそ、どれほど厄介で困難な病気かを理解をしているつもりです。「発症から1年生存すれば素晴らしい」とされるこの病気。

ところが、フレンチブルドッグの桃太郎は9歳で脳腫瘍を発症し、なんと4年7ヶ月間も生き抜いたのです。旅立ったときの年齢は13歳と11ヶ月、レジェンド級のレジェンドでした。さらには、治療後3年間は一度も発作が起きなかったといいます。

この事実はフレンチブルドッグだけでなく、脳腫瘍と闘う多くの犬たちに勇気と希望を与えるに違いありません。桃太郎のオーナーである佐藤さんご夫婦に、治療の選択やケアについて詳しくお話しをうかがいました。

取材 -

【取材】上沼恵美子さん「もう一回だけ抱きしめたい」愛犬ベベとの12年間

運命の子はぼくらのもとにやってきて、流れ星のように去ってしまった。

その悲しみを語ることはなかなかむずかしい。

けれども、ぼくらはそのことについて考えたいし、泣き出しそうな飼い主さんを目の前にして、ほんのすこしでも寄り添いたいと思う。

その悲しみをいますぐ解消することはできないが、話をきいて、泣いたり笑ったりするのもいいだろう。

こんな子だった、こんなにいい子だった、ほんとうに愛していたと。

ぼくらは上沼恵美子さんのご自宅へ伺って、お話をきこうと思った。

取材 -

【中川大志インタビュー】エマは犬ではなく、大切な娘です。国宝級イケメンが愛犬のフレンチブルドッグと一緒に登場

『FRENCH BULLDOG LIFE』に国宝級イケメン登場! 俳優の中川大志さんが、愛犬であるフレンチブルドッグのエマちゃん(2歳の女の子)にメロメロとの情報を聞きつけ、中川さんを直撃。そのフレブル愛をたっぷり語っていただきました。他のフレブルオーナーさん同様、濃すぎる親バカエピソードが次から次へと飛び出しました。

取材 -

【取材】川口春奈と愛犬アムのやさしい世界。ー大人気女優は生粋のフレブルラバー

いまをときめく人気女優が、フレンチブルドッグラバーであるという事実。

そうです、その人は川口春奈さん。

アムちゃんというパイドの女の子と暮らしています。

話を聞けば聞くほど、そして春奈さんとアムちゃんのやりとりを目の当たりにするほどに、そのフレンチブルドッグ愛がわたしたちのそれとまったく同じであることに、なんだかうれしくなってしまったのでした。

春奈さんとアムちゃんのすてきな暮らしを、BUHI編集長の小西がいつくしみながら、切り取らせていただきます。

取材 -

【スペシャル対談】愛犬の旅立ちと供養。霊感がない人も「愛犬の成仏」を知る方法!?【シークエンスはやとも×PELI】

愛犬の旅立ちは、誰もが目を背けたくなるもの。けれど事前に知っておくこと、考えておくことで、救われることがたくさんあります。

今回は、お盆スペシャル企画。世間が認めるほどの霊視能力をもつお笑い芸人「シークエンスはやとも」さんに、愛犬の旅立ちや供養についてインタビュー。

インタビュアー兼対談相手は、大の犬好きで心霊分野の知識にも長けているPELIさん。

「愛犬が旅立ったあと、ベッドやおもちゃはどうすればいい?」「お骨はどうするべき?」「お花やお線香は喜んでくれる?」

さらには、霊感がない人でも愛犬が成仏したことを知る方法まで。

お笑い芸人だからこそ暗くなりすぎない、むしろ心がスッと軽くなる。

永久保存版のスペシャル対談です!

対談 -

【取材】千原せいじ「また会う約束を」―動物専門僧侶として伝える、希望の葬儀

お笑いコンビ「千原兄弟」のツッコミを担当する、千原せいじさん。

今年で結成35周年を迎え、芸人としての活躍も目覚ましい中、2024年5月に動物専門僧侶になり世間を驚かせました。

僧侶としての名は「靖賢(せいけん)」。

当時54歳という年齢にして、なぜ動物専門僧侶という道を選んだのか。

また、愛犬の旅立ちとどのように向き合うべきなのか。

「動物専門僧侶」という立場で、お話しをうかがいました。

取材 -

諦めかけた命。あれから2年、フードを変えたら15歳の今もお散歩大好きなフレンチブルドッグに!

今日は15歳の愛ブヒと暮らす、編集メンバーの実体験。

愛ブヒは二年前からすべてのフードが合わなくなり体重が激減。検査をしても異常はなく「年齢のせいですね…」と言われてしまいました。

もう諦めるしかないのかな…そんなとき、我が家に届いたのが「THE fu-do(ザ・フード)」の試食品でした。

そして「THE fu-do(ザ・フード)」を食べつづけて二年、愛ブヒは15歳になり、今も元気にお散歩をしています。

今回は、二年前の絶望から今までを包み隠さず、時系列でお話しさせていただきます。

-

【イベントレポ】5,000頭のフレンチブルドッグと7,000人が集まった「フレブルLIVE2024」の全貌!

11/9(土)-10(日)の二日間にわたって開催された『French Bulldog LIVE 2024(フレブルLIVE)』。

今年はのべ5,000頭のフレンチブルドッグと7,000人のフレブルオーナーが集まりました!

day1の司会はフレブルラバーのロッチさん。day2の音楽フェスには世代ど真ん中のPUFFYが出演するなど、例年以上に豪華なラインナップ。

北は北海道、南は鹿児島県から。全国のフレンチブルドッグが一堂に会した「フレブルLIVE2024」の模様を、詳しくお届けです!

最後には2025年の情報もありますので、要チェックでございます!

フレブルLIVE -

【前売りチケット販売開始!】フレブルLIVE 2025は、11/8(土)9(日)開催!スチャダラパーによるテーマソング制作も決定

『French Bulldog LIVE 2025(フレブルLIVE)』の開催は、11/8(土)-9(日)の2days!

お得な前売りチケット、いよいよ販売スタートです!

さらに今年はビッグニュースが。

なんと、ヒップホップグループ「スチャダラパー」がフレブルLIVEのテーマソングを制作してくれることになりました!

テーマソングの情報やお得な前売りチケットの販売情報など、内容盛りだくさんでお送りしていますので、最後までお見逃しなく!

フレブルLIVE

特集

-

フレンチブルドッグの性格/基本情報

からだの特徴や性格、歴史など基本的なフレブル情報をご紹介!

-

子犬/はじめてのフレンチブルドッグ

フレブルビギナーの不安を解消!迎える前の心得、揃えておきたいアイテム、自宅環境、接し方などをご紹介

-

フレブル病気辞典

獣医師監修のFrenchBulldogLifeオリジナル病気辞典。愛ブヒを守るための情報満載

-

フレブルライフ ストア

本当にいいものだけを、厳選紹介。FBLの公式オンラインストアです

-

French Bulldog LIVE⚡️2025 (フレブルLIVE)

-

【特集】シン・スキンケア

-

【特集】レジェンドブヒの肖像ー10歳を超えて

10歳オーバーの元気なブヒを取材し、長寿の秘訣を探る。

-

【特集】5歳からのミドルシニアLIFE

ご長寿ブヒをめざすヒントがここに!

-

【特集】編集部厳選!本当に使えるドッグギア

フレブルと暮らす編集部が、自信をもって紹介したいアイテムとは!?

-

【特集】もしものときの名医名鑑

ヘルニアやガンなど、その道の名医たちを独占取材!

-

【特集】永遠の選択。フレンチブルドッグ専用「THE fu-do(ザ・フード)」

-

【特集】わたしは、愛ブヒのリーダーになるのダ。

プロドッグトレーナーが、リーダーになるための秘訣を解説!

-

虹の橋

愛ブヒが虹の橋へ向かう準備をするための場所

-

フレブル里親/保護犬情報

French Bulldog Lifeでは、保護犬を一頭でも多く救うための活動支援をしています。